「旅行業を開業して地元を盛り上げたい!」「外国人観光客にもっと日本のことを知ってもらいたい。」

そんな気持ちを胸に旅行業を開業したいと考える方もいらっしゃると思います。

そもそも旅行業とは何でしょう?そして旅行業を営むのに必要なことは?

今回は、旅行業の区分と旅行業の登録制度について説明いたします。

旅行業とは?

旅行者のために旅行に関する交通手段や宿泊施設の手配をしたり、また旅行の企画・作成や販売を行うこと、旅行の相談に応じる行為を継続的に行い報酬を得る事業のことを指します。

つまり、ポイントは3つあります!

① 旅行業務を取り扱うこと

② 報酬を得ること

③ 事業とすること(繰り返し不特定多数の人にサービスを提供すること)

そして、旅行業を営むためには「登録」が必要になります。

旅行業法には、第一条に目的として下記のように定められています。

この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。

つまり、登録制度を実施することにより、旅行者の公正な取引の維持と安全を守ることを目的としています。

旅行業者の登録をする理由が「旅行者の公正な取引の維持と安全を守ること」だということはわかりました。

では、単純に登録をすれば、旅行業を営めるのでしょうか?ここで、知っておきたいのが「登録区分」です。

旅行業の登録区分とは?

旅行業といっても、海外旅行から国内旅行まで、添乗員付きのツアーや宿泊施設と交通機関だけがセットになったもの、様々なものがあります。実は、旅行業にはその会社が取り扱う旅行の種類によって登録区分があります。

・第1種旅行業者

海外・国内の募集型・受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配旅行、及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと

・第2種旅行業者

国内の募集型企画旅行の企画・実施、海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外旅行・国内旅行の手配旅行、及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。

・第3種旅行業者

海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施、海外・国内旅行の手配旅行、及び他社の募集型企画旅行の代売を行うこと。また、実施する区域を限定し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能。

第1種旅行業者は、海外の募集型企画旅行(パッケージツアー)を主催することができますが、その他はできません。

但し、第2種旅行業者や第3種旅行業者は受注型企画旅行や手配旅行であれば海外のものも取り扱うことができます。

※募集型企画旅行→例:パッケージツアーなど

受注型企画旅行→例:修学旅行など

手配旅行→相手の希望に沿って手配する旅行

・地域限定旅行業者

第3種旅行業同様、実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、それに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能。

また、受注型企画旅行についても、募集型企画旅行が実施できる区域内で実施が可能で、手配旅行も同様の区域内の取り扱いが可能。

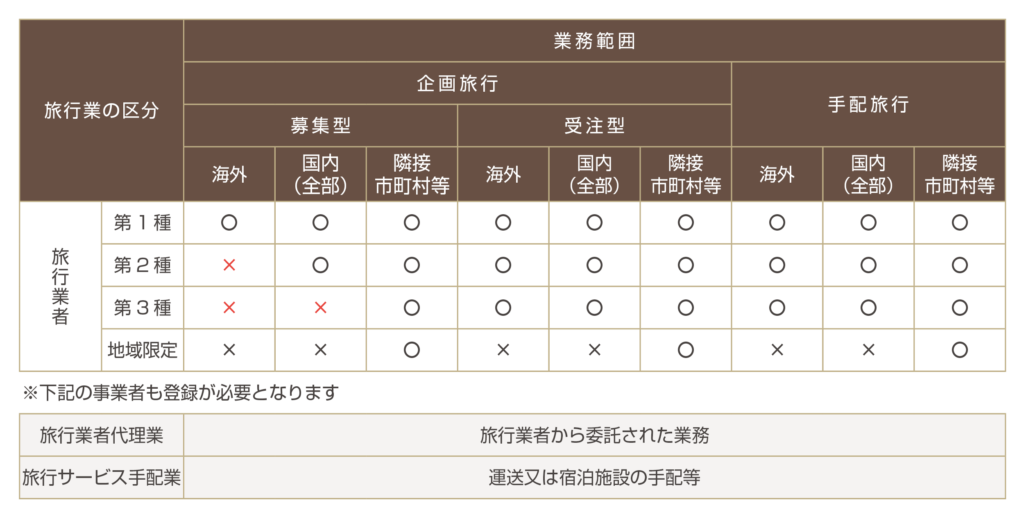

以下は旅行業者ではないですが、旅行業を営むもの(例:旅行会社)のために旅行業を代理する事業者(旅行業者代理業)、一定の行為(例:交通機関や宿泊施設の手配など)を行う事業者(旅行サービス手配業)も登録が必要となります。

・旅行業者代理業

報酬を得て、旅行業を営む者のために旅行業務を代理して契約を締結する行為を行う事業。企画旅行を実施することはできません。2つ以上の旅行業者を代理することもできません。業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。

・旅行サービス手配業

報酬を得て、旅行業を営む者のため、一定の行為(例:交通機関や宿泊施設の手配など)を行う事業を営もうとする者。

旅行業の区分について表にまとめてみました。

表にしてみると業務の取扱範囲の違いがよくわかります。第1種が取扱範囲が一番広く、第2種、第3種、地域限定の順で取扱範囲が狭まります。

この区分に従って、登録をします。それでは、各区分の登録要件をチェックしてみましょう。

登録要件とは?

登録要件には3つあります。

- 申請者自身が申請者の要件を満たしていること

- 財産的基礎がしっかりしていること

- 旅行業務取扱管理者を選任すること

申請者の要件

申請は、次のいずれかに該当する場合は拒否されます。(旅行業法第6条)

- 過去5年以内に旅行業や旅行サービス手配業の登録を取り消された者(法人である場合には、その役員)

- 禁固以上の刑に処せられ、又は旅行業法に違反して罰金の刑に処せられてから5年を経過していない者

- 暴力団員や過去5年以内に暴力団員であった者

- 過去5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務で不正行為をした者

- 営業に関しての行為能力を有しない未成年者で法定代理人がこのリスト番号の1~4、7のいずれかに該当する者

- 心身の障害により業務を適切に行えない者、または破産手続き開始の決定を受けてから復権を得ていない者

- 役員に上記1~4、6のいずれかに該当する者がいる法人

- 暴力団員等に事業活動が支配されている者

- 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任できない者

- 必要な財産的基礎を満たしていない者

- 2以上の旅行業者を代理しようとしている者

申請者の要件にもありますが、財産的基礎の登録要件について詳しくみていきましょう。

財産的基礎の登録要件

先にも説明した通り、旅行業は区分により取扱範囲が異なります。その区分によって営業保証金の金額も変わってきます。

※営業保証金:旅行業者が旅行者からお預かりした旅行代金などを保護するために、一定額を供託します。旅行業者が倒産した場合など「旅行者を守る」ことが目的です。

各区分における財産的基礎の要件です。(新規登録時)※事業年度ごとに変わります。

※営業保証金の下の括弧内の金額は、弁済業務保証分担金です。

旅行業の区分により、営業保証金を供託します。但し、旅行業協会に加入している場合には営業保証金の供託に代えて弁済業務保証分担金を旅行業協会に納付することができます。金額が5分の1になります。

営業保証金か弁済業務保証分担金のどちらかを選択して供託又は納付します。

弁済業務保証分担金を選択した場合には、旅行業協会への加入が必須となります。

そして、営業保証金の供託や弁済業務保証分担金の納付で、旅行業者にお金がなくなってしまっては、旅行の安全を担保することができません。ということで、営業保証金の供託や弁済業務保証分担金の納付したとしても財産的基礎がしっかりしていることを確認するために基準資産が設けられています。

※旅行業者代理業、旅行サービス手配業には財産的基礎の要件はありません。

基準資産の確認は、新規の登録の場合、会社設立時の貸借対照表上の数字を用いて「資産-負債-(営業保証金または弁済業務保証分担金)-(不良債権+繰延資産+営業権)」≧基準資産で行います。

基準資産の確認が終わったら、最後の要件である旅行業務取扱管理者の選任について説明します。

旅行業務取扱管理者の選任の要件

旅行業者は営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を選任しなければなりません。

海外旅行を取り扱う場合には「総合旅行業務取扱管理者」の資格を持っている者、国内旅行のみであれば「国内旅行業務取扱管理者」の資格を持っているものを選任しなければなりません。地域限定であれば「地域限定旅行業務取扱管理者」の選任が必要です。

では、そもそも旅行業務取扱管理者とは何でしょうか?誰でもなれるものなのでしょうか?

旅行業務取扱管理者になるためには、国家試験(旅行業務取扱管理者試験)に合格する必要があります。合格し、一定の欠格事項に該当しない人のみ旅行業務取扱管理者として選任することができます。

旅行業務取扱管理者の業務

- 旅行に関する計画の作成に関する事項

- 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項

- 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項

- 取引条件の説明に関する事項

- 契約書面の交付に関する事項

- 企画旅行の広告に関する事項

- 運送等サービスの確実な提供等、企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項

- 旅行に関する苦情の処理に関する事項

- 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確の記録又は関係書類の保管に関する事項

- 取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

旅行業を開始するためには、財産的基礎と旅行業務取扱管理者の選任が必須ですね。

登録にお困りの場合にはTOMOE行政書士オフィスにご相談ください。